方針

三井住友建設は経営理念のひとつに「地球環境への貢献」を掲げ、人と地球に優しい建設企業の在り方を常に求め、生活環境と自然の調和を大切に考えてきました。そして地球規模での環境への貢献が求められていることを認識し、2019年に「環境方針Green Challenge 2030」、2021年に「2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップ」を策定、また2020年よりCDP(気候変動)への回答を開始し、2023年にはSBT認証を取得しています。2024年からはCDP(水セキュリティ)への回答も開始しました。

生態系サービスの劣化に伴う自然関連問題は、社会や企業に多大な財務影響を及ぼすと懸念されています。三井住友建設ではこれに係る諸問題を認識しており、昆明・モントリオール生物多様性枠組やわが国の生物多様性国家戦略で掲げられている「自然との共生」が私たちの持続可能なビジネス運営に不可欠と考えています。

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿った分析・開示を行うことは、自然関連のリスクや機会を把握し、私たちのサステナビリティ経営をより一層進めるための指針となります。本年はTNFD初回開示として、土木事業および建築事業を対象として依存と影響、リスクと機会といった自然関連課題を分析しました。上流については、セメントを使用する生コンクリートを対象としました。その結果、直接操業では、主に水質汚染・渇水によるPC工場・建設作業所の操業停止や法規制未対応による受注減少といったリスクを確認しました。一方で、建設資材の効率的な利用や工法の改良が、操業コスト低下や売上増加に繋がるという機会も再認識することができました。今後につきましても引き続き自然関連課題の分析を進め、TNFD開示を通してステークホルダーの皆様に私たちの取組みをご報告してまいります。

最終更新日 2025年7月2日

1. ガバナンス

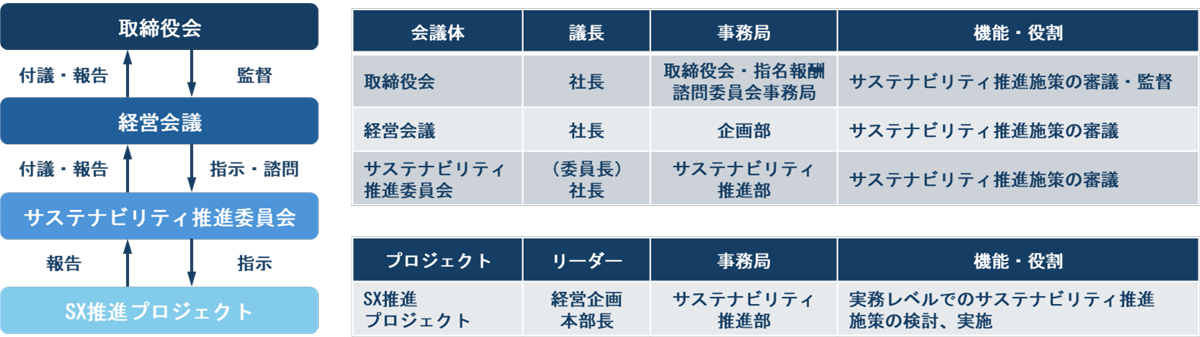

生物多様性への取組みを含むサステナビリティ施策は、取締役会による監督の下、代表取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会で審議し、重要な事項については経営会議での審議を経て、取締役会で決議します。2021年度には、取締役会による実効性の向上および監督機能の強化を目的として取締役会事務局(2025年度から取締役会・指名報酬諮問委員会事務局に改組)を設置しました。

各本部にサステナビリティ推進組織を設置し、経営企画本部長(取締役常務執行役員)がリーダーを務める組織横断のSX推進プロジェクトを創設し、生物多様性課題を含むサステナビリティ施策の立案、展開、進捗管理を行う体制を整えています。

2024年度は開催された取締役会24回の内、11回でサステナビリティ関連の内容を含む議題(2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップ進捗状況、SX推進PJ報告、人権DD結果報告等)が付議、報告されました。

2. 戦略

2-1 TNFDの開示について

当社は、我々の生活が自然資本より供給される生態系サービスに支えられ成り立っていることを認識しており、自然共生社会への貢献を目指しています。そのため、当社のビジネスと自然との関わりを把握し、自然共生社会に向けた具体的な目標設定を行うことを目指し、2024年度よりTNFD提言に沿った検討を進めてまいりました。今回の開示内容は、当社のビジネス全体と自然との関わりの概略を捉えた結果となっています。今後は、気候変動をはじめとした他のサステナビリティ課題と統合した開示ができるよう、今回定性的に整理したリスク・機会の情報をベースに、Locate情報を加味した建設作業所の評価や時間軸、シナリオを設定した分析、定量的な目標設定の検討を進めていく予定です。

2-2 検討方法について(LEAPアプローチ)

TNFDの提示する「LEAPアプローチ」に基づき検討を行いました。LEAPアプローチとは、Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)の4つのフェーズの頭文字をとったもので、私たちの事業活動における自然関連課題(依存・影響とリスク・機会)を分析するアプローチです。Locateでは、自社の事業活動拠点と自然との接点を分析し、Evaluateでは、自社のバリューチェーン上の事業活動が自然にどのように依存し影響を与えているのかを分析しました。その結果を踏まえ、Assessでは想定される自然関連のリスク・機会を特定し、Prepareでは、特定した重要なリスク・機会への対応策や関連する指標を整理しました。

2-3 対象範囲の決定

要注意地域の特定(Locate)については、当社事業の主要拠点は建設作業所ですが、建設作業所の稼働期間が有期であること、工種が多岐にわたることから、地域性を反映した照査に時間を要しております。そのため先ずは、PC工場と技術研究所の合計4拠点を対象としました。今後は、建設作業所についても分析、検討を進めていく予定です。また、依存・影響の特定(Evaluate)では、バリューチェーンの上流(物流除く)・直接操業・下流を分析対象範囲としましたが、リスク・機会の特定(Assess)については、依存と影響が比較的大きいと想定される上流と直接操業を対象とし、下流は対象外としました。なお、バリューチェーン上流は、当社事業の主要な材料であり、SBTNのHigh Impact Commodity List (HICL) にも記載のあるセメントを原料とする、生コンクリートを対象としています。

<各分析フェーズにおける対象範囲>

2-4 要注意地域・バイオームの分析(Locate)

Locate分析については直接操業のPC工場(3箇所)と技術研究所の計4拠点を対象としました。これら拠点の位置情報をWWF Biodiversity Risk Filter※1にインポートし、要注意地域※2の基準に照らして分析しました。今回は、上記ツールで参照可能な「生物多様性にとって重要な地域」「生態系の完全性が高い地域」「物理的な水リスクが高い地域」の3つの基準より、各拠点を評価しました。結果、今回対象とした4拠点は全て「生物多様性にとって重要な地域」であると評価されたため、「要注意地域」に該当すると考えられます。一方で、物理的な水リスクが高いと評価された拠点はありませんでした。

- ※1WWF Biodiversity Risk Filter:TNFDで紹介されている分析ツール。自社のビジネスやサプライチェーンなどに、生物多様性に関連したリスクが無いかを評価することができる。本分析で使用した各指標の引用元データベースは、WDPA(保護・保全地域)、KBA(生物多様性重要地域)、WWF Water Risk Filter(水不足、水の状態)。

- ※2要注意地域(sensitive location):TNFDが要注意地域として5つの特定基準を定義。「生物多様性にとって重要な地域」「生態系の完全性が高い地域」「生態系の完全性が急速に低下している地域」「物理的な水リスクが高い地域」「生態系サービスの提供が重要な地域」に分類される。

2-5 自然への依存と影響の分析(Evaluate)

ENCORE※3を用いてバリューチェーン全体を対象に自然への依存と影響の特定と評価を行い、ヒートマップを作成しました。その結果、各事業プロセスにおける主要な自然への依存と影響は下表の通りです。

- ※3ENCORE:自然関連リスクへのエクスポージャー(感応度)を調査し、自然への依存と影響を理解するために役立つ無料のオンラインツール。生物多様性と生態系サービスへの潜在的な依存と影響関係を評価することができる。 依存:各事業がどのように生態系サービス※4に依存しているかを5段階※5で定性的に評価 影響:各事業がどのように生態系サービス※4に影響を与えているかを5段階※5で定性的に評価

- ※4国際生態系サービス共通分類(Common International Classification of Ecosystem Services: CICES)により、21の生態系サービスの分類を採用している

- ※5Very high、 High、 Medium、Low、 Very lowの5段階

<当社事業における自然への依存と影響>

| バリュー チェーン |

事業プロセス | 依存と影響 | 自然資本への依存 | 自然資本への影響 |

| 上流 |

|

非常に高い |

|

|

| 高い |

|

|

||

| 直接操業 |

|

非常に高い |

|

|

| 高い |

|

|

||

| 下流 |

|

非常に高い |

|

|

| 高い |

|

|

2-6 自然関連のリスクと機会の特定(Assess)

ENCOREにて、バリューチェーン上流と直接操業を対象に、依存・影響ヒートマップでHigh以上の項目を特定しました。バリューチェーン下流については、依存と影響が比較的小さいことや、分析における情報の入手可能性を鑑み、今回は評価対象外としています。その結果をベースに、TNFDより公表されている建材および建設のセクターガイダンス※6に記載のあるリスク・機会を参照し、特に当社に関連すると考えられるリスクと機会を抽出しました。その結果特定した下記全12個のリスクと機会に関して、潜在的に当社が受ける可能性がある財務的な影響を想定し、さらに対応策を整理しました。

- ※6Draft sector guidance - Engineering, construction and real estate - TNFDおよびDraft sector guidance - Engineering, construction and real estate - TNFD

<自然関連のリスクと機会とその対応策>

下記のエリアは、左右にスワイプして横スクロールができます。

| № | リスク・ 機会 | 分類 | リスク・機会の 概要 | VC | 財務影響 | 開示する対応策案 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 物理リスク | 急性・慢性 | 水資源不足や水質汚染の悪化 | 上流 | 渇水により原料採掘が滞るなど、供給減から原料資材(生コン)の調達コストが増加する。 |

|

| 2 | 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 上流 | 台風や洪水により原料採掘や製造工場が被災することによる供給減から原料資材(生コン)の調達コストが増加する。 |

|

| 3 | 物理リスク | 急性・慢性 | 水資源不足や水質汚染の悪化 | 直接操業 | 水質汚染、渇水によるPC工場・建設作業所の操業停止により売上が減少する。 |

|

| 4 | 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 直接操業 | 台風や洪水によりPC工場では建物被害や生産停滞に伴うPC生産減により売上が減少する。 |

|

| 5 | 物理リスク | 慢性 | 土壌の劣化 | 直接操業 | 建設作業所において土壌汚染が発覚した場合、工期の延長により対応コストが増加する。 |

|

| 6 | 移行リスク | 政策・ 法規制 |

法規制や認証制度の強化 | 直接操業 | 自然関連法規制の対応ができていない場合、受注機会を失い売上が減少する。 |

|

| 7 | 移行リスク | 技術 | 環境負荷の低い技術への移行要請の高まり | 直接操業 | 環境に配慮した認証取得のための操業コストが増加する。 |

|

| 8 | 移行リスク | 市場・評判 | 投資家・顧客からの自然に関する要請の高まり | 直接操業 | 環境関連の外部評価への未対応により資金調達の減少や受注機会が減少する。 |

|

| 9 | 移行リスク | 賠償責任 | 影響を受けるステークホルダー*からの訴訟等の増加 | 直接操業 | 有害物質の排出、騒音の発生、大規模な土地の改変といった自然への負荷の管理不十分により訴訟等が発生し、対応コストの増加やブランドイメージの低下により売上が減少する。 |

|

| 10 | 機会 | 資源効率 | 生産プロセスの効率化 | 直接操業 | 建設資材や水などの効率的な資源利用、工法や材料の改良により操業コストが低下する。 |

|

| 11 | 機会 | 市場・製品とサービス | サステナブルな製品に対する消費者需要の増加 | 直接操業 | 自然に配慮した原材料調達や資材利用、工法の需要の高まりにより、関連する建築事業・技術の売上が増加する。(自然災害への適応製品も含む) |

|

| 12 | 機会 | 資本フローと資金調達・評判 | 環境負荷低減に伴う評判の向上 | 直接操業 | 認証対応建材製造や高耐久な製品開発、および自然に配慮した原材料調達、資材利用、工法の推進により企業のブランドイメージが向上し、売上が増加する。 |

|

上記のエリアは、左右にスワイプして横スクロールができます。

- ※影響を受けるステークホルダーとは、組織からの活動、製品、サービス、バリューチェーン、または組織の自然に関する依存と影響、リスクまたは機会、およびそれらの問題への対応によって影響を受けている、あるいは受ける可能性のあるグループを指す。

3.リスクと影響の管理

今回の開示内容をもとに、今後より詳細な検討を行い、リスクと影響を管理できる仕組み作りを行います。具体的には、自然との共生に向けて社会課題の解決に貢献できるよう、三井住友建設グループにおける生物多様性に関する方針を策定していく予定です。また、生物多様性に配慮した設計や施工など、具体的な行動計画やロードマップの検討を進めます。

4. 指標と目標

当社では、特定した自然関連のリスクと機会やその対応策には様々な指標が関連していると考えており、現時点では当社下記サイトに環境データを公開しています。今後は自然関連のリスクと機会に関する指標および定量的な目標を設定し、順次開示していきます。