ものづくりの源泉

三井住友建設の事業/事業ポートフォリオ

当社グループは、時代とともに変化する多様なニーズに応える建設企業として、2つのセグメントである土木分野および建築分野において、これまでに培った技術力、ものづくりのノウハウを活かし、地域のくらしを支える基盤整備を使命に、そのフィールドを世界に広げながら事業を展開しています。

建設事業の中心にある「現場」において、安全や品質への管理に妥協なく、さらにデジタル化による生産性向上や競争力の強化に寄与する技術開発を続けながら、将来期待される新たな市場の開拓等に向け、4つの領域を事業の柱としています。展開する事業領域では、PC橋梁などの優位技術を軸とした国内土木事業と、コロナ禍からの回復を追い風とした海外事業、国内建築事業における業績改革のほか、脱炭素社会に寄与する再生可能エネルギー事業の拡大などに取り組んでいます。

これらの事業における力の源泉は、ものづくりをささえる技術とそれを継承する人材が基本であり、変化する市場のニーズに応えるためには、社内外のネットワークを活かしながら、培ってきた技術により一層の磨きをかけています。

2030年にあるべき将来像の実現に向けて、ステークホルダーの皆さまの信頼に応えながら、新たな社会のニーズにあった価値をものづくりの力で提供できるよう、持続的に成長する事業を展開します。

市場環境と技術活用による課題解決

土木分野における技術の活用

▶ 市場環境認識

高速道路の更新工事は社会インフラの喫緊の課題となっています。更新工事には時間やエリアの制約等があり、難しい工事が求められます。当社はこれまで東名高速道路、名神高速道路、中国自動車道等の主要路線をはじめ全国各地で床版取替大規模更新工事を行ってきました。これらの実績・経験を活かし、より安全に効率よく工事を行うことが求められています。

▶ 当社技術の活用事例

ロボタラス®Ⅱ

鉄筋組立自動化システム「Robotaras®」を実運用しています。鉄筋総重量の約85%を自動化することで、3倍の生産性向上を実現しています。システム稼働時に人やものが安全柵内に入ると、装置が自動停止します。

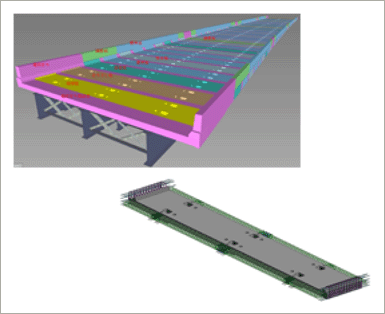

SMC-Slab

汎用表計算ソフトに入力した各種情報をCADソフトに取り込むだけで、自動的に構造寸法図が作成できます。これにより、図面の修正や微調整、繰り返し行う検討作業は、従前の作成時間と比べて3分の1に短縮できています。

建築分野における技術の活用

▶ 市場環境認識

日建連会員企業の2023年度国内建築受注が好調を維持する一方、建設資材の価格上昇や技能労働者の減少、労務費の高騰が続いており、供給面のリスクや制約が高まっています。2024年4月からは時間外労働の上限規制に対応した適正工期設定により工期の長期化も見込まれます。現場内作業だけに頼らない高生産の施工体制確立が求められています。

▶ 当社技術の活用事例

スクライム工法/スクライム-H工法

構造躯体を工場でプレキャスト(PCa)化し、現場で組み立てる工法は、天候や周辺環境の影響を受けにくく、高度な品質管理に適しています。柱・梁部材をすべてPCa化し、現地で打設するコンクリートを最小限にすることで、高い品質と施工スピードを両立することができます。

DOC工法/Hi-DOC工法

システム施工法であるHi-DOC工法は、短工期・量産化を実現します。施工階を複数工区に分割し、同じプロセスを工区ごと1日で完了させることで、1フロア3日サイクルで施工します。

脱炭素技術の活用

▶ 市場環境認識

脱炭素社会の実現に向けて、建設で使用する材料や燃料等に加え、建物の運用段階で使用されるエネルギーの削減も配慮する必要があります。脱炭素に寄与する効果的な材料としては、低炭素型のコンクリートや炭素を貯蔵する木材などがあります。

当社では、建物の省エネ・創エネ技術を積極的に導入しZEB/ZEHを推進するほか、既存の水面を利用して電力をつくる水上太陽光発電に取り組んでいます。国内のため池などでの発電ポテンシャルは高く、特に農業用ため池では水温上昇や蒸発防止、藻類発生抑制効果も期待されます。また、設置後は監視カメラによる常時遠隔監視や水位計、風速計の設置により、災害時のレジリエンス向上にも貢献しています。

太陽光以外の創エネ技術では、国内で年間約1,300万tが排出される「鶏ふん」のバイオガス化発電に注目し、国内初の実用化に向けて取り組んでいます。

▶ 当社技術の活用事例

屋根トラス木質化構造

炭素を貯蔵する木材を積極的に利用し、脱炭素化を推進しています。建物の屋根を支える構造体には、国産の木材を用いた木造立体格子による大スパン架構を採用しました。日本の伝統的表現でもある組子のような繊細さと温かみのあるデザインを演出しました。

単身者ZEHマンション

当社四国支店「大志寮」は、環境配慮に重点を置いた寮施設として、ゼネコン初の年間エネルギー収支ゼロの『ZEH-M』を実現させました。効率の良い蓄電と蓄熱によりランニングコストの削減が可能で、実際の使用により15年で回収できる予定です。

洋上浮体式太陽光発電

当社は独自の水上太陽光発電用フロートシステムを開発し、洋上や大深度ダム湖にも対応可能な新システムを開発中です。2022年度東京都の東京ベイeSGプロジェクトに採択され、実証事業に参画、現在は浮体施設と係留施設の設計・施工を完了し、2024年4月から各種計測と実証を開始しました。

鶏ふんバイオガス化技術

環境省「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証」への採択を受け、「採卵鶏ふんを単一原料としたエネルギー回収技術の開発」をテーマに提携養鶏事業者への実証プラント建設を継続中で、2025年度の技術確立を目指します。

ものづくりの源泉/当社の強みを支える保有技術

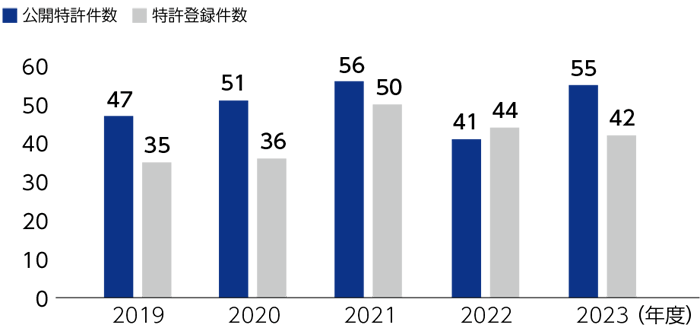

当社の保有特許件数推移

当社は、人々のくらしを支える橋、道路、トンネルなどの土木構造物、そして、豊かなくらしを支えるビルやマンション、商業施設などの建築構造物を通して、まちづくりに参加しています。創業以来、今も引き継がれているのは、前例のないものづくりに果敢に挑戦する心です。これからも「日本初」「世界初」の技術に挑戦し、「新しい価値」の提供に取り組んでいきます。

▶ 当社の主な保有技術

| 土木 | 大規模更新(床版取替) |

|

| 建設現場の生産性向上 |

|

|

| 長寿命・高耐久化 | ||

| 建築 |

脱炭素社会実現 |

|

| 地震防災技術 |

|

|

| 土木・建築共通 |

脱炭素社会実現 |

|

| 建設現場の生産性向上 |

|

|

| 新規・建設周辺 | 再エネ利用 |

|

▶ お客さまの期待に応え、社会課題の解決を図る直近の技術開発

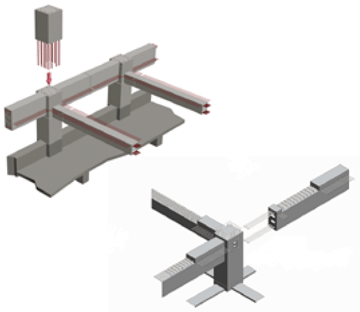

柱頭部SPER工法

橋脚(下部工)と同寸法で中空形状のPCa部材を橋脚 上に重ねて設置し、鉄筋・PC組立後にコンクリートを 打ち込んで柱頭部を構築します。これにより、従来工 法のような大型ブラケットが不要となり、鉄筋を埋設 したPCa部材を用いることで現場での配筋作業および 型枠作業も低減できるため、省力化と生産性向上に加 えて高所作業も低減でき、安全性も向上します。

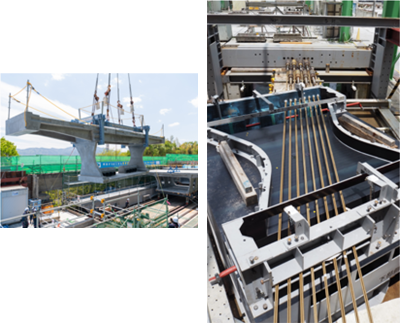

Dura-Bridge®

橋梁の構造物のメンテナンスフリーを目指して開発した超高耐久橋梁(Dura-Bridge®)は、鉄筋やPC鋼材に替わり、腐食しない材料であるアラミドFRPロッドを用いることで従来のPC橋を大幅に上回る耐久性を実現しています。2020年には徳島自動車道別埜谷橋に、高速道路の本線橋として初めて採用しました。ライフサイクルCO₂排出量は従来のコンクリート橋から55%削減が可能であり、脱炭素技術の一つとして今後も適用が見込まれます。更新床版(Dura-Slab®)や壁高欄(Dura-Barrier®)の高耐久化も実構造物に適用されており、さらなる普及が期待されます。

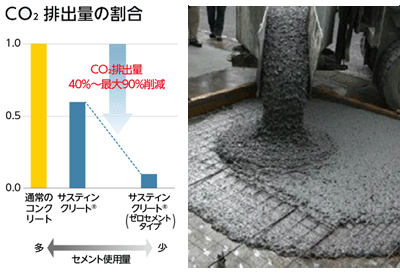

サスティンクリート®

CO₂排出量を40%から最大90%削減する環境配慮型コンクリート「サスティンクリート®」を開発し、適用を進めています。プレキャストPC床版の接合工法「サスティンジョイント工法」や非構造部材「サスティンWALLゼロ®」などに適用済です。今後も適用範囲拡大の開発を進めるとともに、当社グループ会社のプレキャスト(PCa)工場で製作するPCa部材への採用も進めていきます。

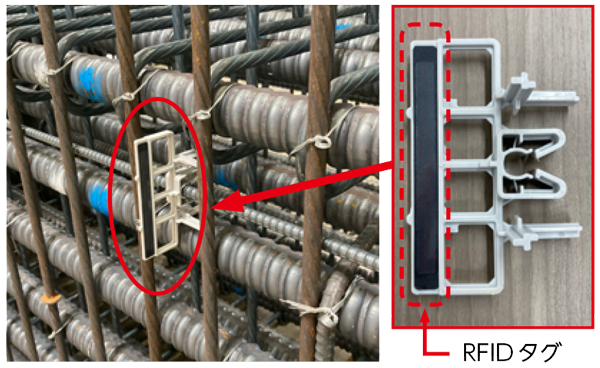

RFID タグ一体型スペーサ

RFID機能を付加したタグ一体型のスペーサをPCa製品に埋込んだ状態で固有番号の情報読み取りが可能となります。タグはUHF帯域でチューニングを施し2m程度の距離まで交信が可能、スペーサも感度を維持可能な独自形状にしています。本技術をPCa次世代生産管理システム「PATRAC®」へ導入することで、製造から現場までの生産管理の一元化が可能となり、情報の即時共有・誤配送の防止・管理の省力化に寄与します。