持続可能性に貢献する高性能コンクリート「サスティンクリート™」を開発

― 様々な用途展開に可能性、東京大学と東京理科大学と共同開発 ―

三井住友建設株式会社(東京都中央区佃二丁目1番6号 社長 新井 英雄)は、東京大学大学院工学系研究科 野口貴文教授、東京理科大学 理工学部 兼松学教授と共同で、持続可能性に貢献する高性能なコンクリート「サスティンクリート™」(特許出願済み)を開発しました。

■ 本コンクリートの特徴

サスティンクリート™は、以下の5つの特徴を有するファイブスターのコンクリートです。

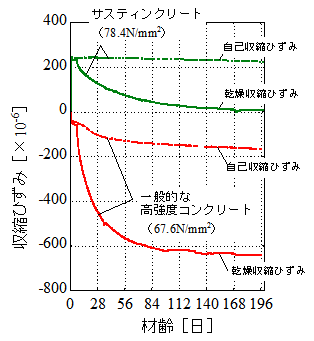

- 超低収縮

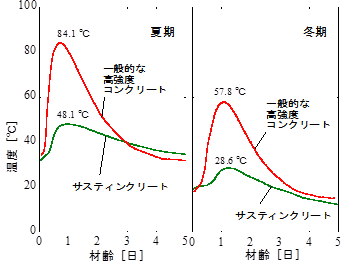

ひび割れの原因となる、乾燥収縮と自己収縮のどちらもほぼゼロです。 - 超低発熱

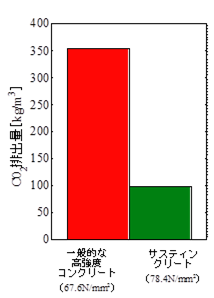

硬化時の発熱が極めて小さく、マスコンクリート対策が不要(温度ひび割れゼロ)であり、大型構造物の品質と生産性のどちらも高めます。 - 超低炭素

ポルトランドセメント(※)を使用しない条件でも製造が可能であり、CO2排出量を大幅に削減します。 - 高流動

流動性が高いため、充填不良による不具合の防止や、作業の省力化(生産性の向上)に貢献します。様々な形状に対応できるため、建築デザインの可能性を広げます。 - 高強度

高強度コンクリート(70N/mm2以上)で、高層の構造物も創ることができます。

上記5つの特徴すべてを備えたコンクリートは、これまで存在しません。ひび割れのリスクがほぼゼロだけでなく、コンクリート構造物の生産性、デザイン性、環境配慮性も高めることで、建築物から社会インフラにわたる建設産業、さらには社会全体の持続可能性に貢献するコンクリートです。

また、一般的なコンクリートに使用される材料で製造できるため、新たに特別な設備や材料を必要としません。

(※) コンクリートに一般的に用いられるセメントの正式名称です。コンクリートの製造時におけるCO2排出量の多くは、ポルトランドセメントの使用量で決まります。

■ 名称「サスティンクリート™」の由来

コンクリートの語源は、CON(共に、協力して)+CRETE(成長する)と言われています。

「サスティンクリート™」は、これにSUSTAIN(持続させる)を併せた造語で、「コンクリート構造物の環境側面を含めた生産活動ならびに品質を持続的に成長させるコンクリート」を意味します。

☆ 超低収縮 【収縮ひずみの測定例】 |

☆ 高流動 【スランプ/スランプフローの測定例】 上:一般的な高強度コンクリート 下:サスティンクリート™ |

☆ 超低発熱 【マスコンクリートの温度測定例】 |

☆ 超低炭素 【CO2排出量の試算例】 |

【サスティンクリート™の打込み状況】

【サスティンクリート™で製作した造形物】

■ 今後の展開

当社は、コンクリート構造物の超高耐久性を追及することで、社会の持続可能性に大きく貢献することを目指しています。今後は、「サスティンクリート™」の性能をさらに高める研究開発に邁進し、建築と土木の両方の分野における幅広い適用を推進してまいります。

<お問い合わせ先>

リリースに記載している情報は発表時のものです。

ニュースリリース PDF

ニュースリリース PDF