- 建築

制震装置とは

制震装置には、鋼材の塑性変形を利用した「履歴系」、粘性体のせん断変形を利用した「粘性系」、錘が動く時の慣性力を利用した「質量系」の3種類があります。「履歴系」は変形量の増加に従って減衰力が増加します。「粘性系」は変形速度、「質量系」は変形加速度の増加に従って減衰力が増加します。目的に応じた最適な制震装置を選定し、必要に応じて複数の制震装置を組み合わせることにより、様々な振動問題を解決することが可能となります。

ここでは三井住友建設グループが開発した代表的な制震装置を紹介します。

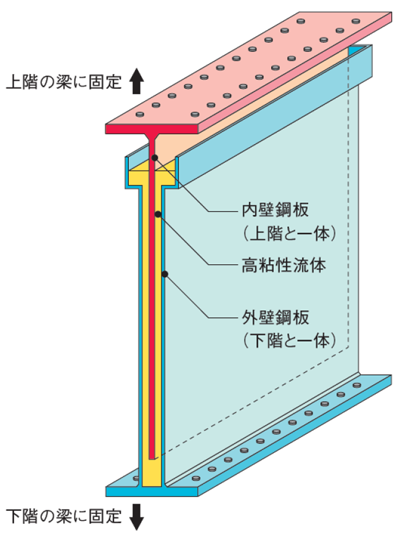

粘性制震壁 VDW

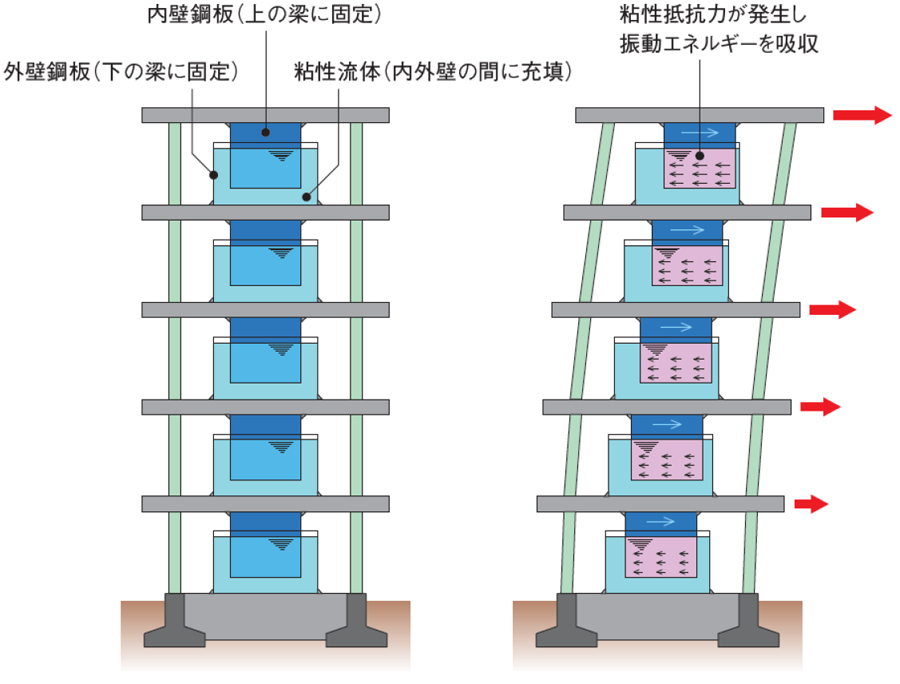

鋼製の箱の中に粘性体を封じ込めた粘性系の制震装置です。建物の上下階で生じる「位置のずれ」を壁形状の受け箱に挿入した鋼板に導き、箱内に充填した粘性体との間で発生する抵抗でエネルギーを吸収します。

形状は薄い壁状で、建物への組み込みが容易です。また、機械的な制御部がないためメンテナンスフリーで、性能は半永久的です。小変形から大変形まで効率よく揺れを抑えることができ、地震、風揺れ、機械振動などあらゆる種類の振動に効果を発揮します。

|

VDWの構造 |

VDWの動き |

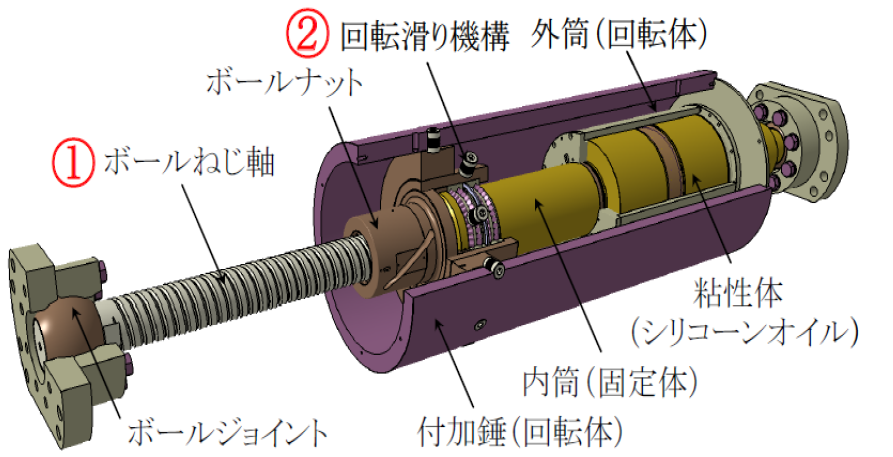

減衰こま RDT

産業用機械として普及しているボールねじを利用した円筒形の粘性系制震装置です。建物の変形により発生する装置軸方向の伸縮を、ボールねじを利用して高速の回転運動に変換し、円筒形の回転部に充填した粘性体の抵抗でエネルギーを吸収します。

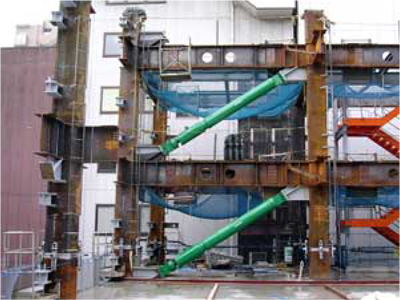

装置内部に増幅機構を持つため、小型でも大きな減衰力を発揮します。新築のみならず。既存建物の耐震改修にも適しています。また、免震構造のダンパーとしても利用可能です。

RDTの構造

RDTの設置状況

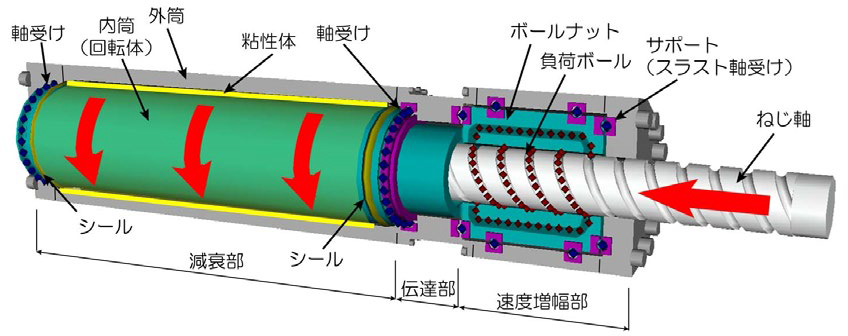

慣性こま iRDT

回転慣性質量を利用した質量系の制震装置です。建物の変形により発生する装置軸方向の伸縮を、ボールねじを利用して高速の回転運動に変換し、外筒(錘)を回転させます。このとき発生する回転慣性によって建物の振動を低減します。減衰こま(RDT)の回転部分を外側に配置して質量を加えた装置で、内筒と外筒の間には粘性体も充填されていますので、粘性体によるエネルギー吸収も期待できます。

低速度でも高効率のエネルギー吸収が行えるため、少ない装置で大きな効果が得られます。また、想定値以上の入力に対する安全機構を内蔵しているため、周辺部材の合理的な設計が可能です。

|

iRDTの構造 |

iRDTの構造 |